|

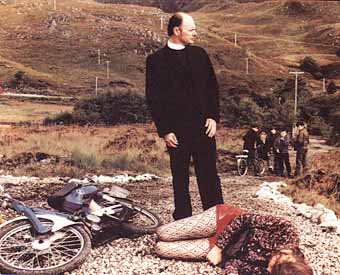

interpreti: - Emily Watson - Stellan Skersgard - Katrin Cartlidge - Jean-Marc Barr - Adrian Rawlins |

sceneggiatura: Lars Von Trier fotografia: Robby Muller Danimarca 1996 durata: 158' |

Elemento questo che complica e non semplifica il compito

critico di districarsi fra macchina narratologica, costruzione

scenografica ed ipoteca ideologica di Von Trier, perchè nulla

in questo film appartiene all'ortodossia della fede (e nemmeno a quella

tutta laica dello spettatore e delle sue attese di rigore logico e di

costruzione formale).

Elemento questo che complica e non semplifica il compito

critico di districarsi fra macchina narratologica, costruzione

scenografica ed ipoteca ideologica di Von Trier, perchè nulla

in questo film appartiene all'ortodossia della fede (e nemmeno a quella

tutta laica dello spettatore e delle sue attese di rigore logico e di

costruzione formale).

Tutto è concepito ad "illustrare" (nel senso che la

retorica cristiana concepiva) la vita della "santa". Che

lo è in virtù della sua fede nell'assurdo (ed in ciò

siamo teologicamente più vicini all'ipotesi

protestante-esistenzialista): l'assurdo dell'amore

orizzontale, quello degli uomini per gli uomini, non

degli uomini per Dio.

Tutto è concepito ad "illustrare" (nel senso che la

retorica cristiana concepiva) la vita della "santa". Che

lo è in virtù della sua fede nell'assurdo (ed in ciò

siamo teologicamente più vicini all'ipotesi

protestante-esistenzialista): l'assurdo dell'amore

orizzontale, quello degli uomini per gli uomini, non

degli uomini per Dio.

Von Trier nasconde tutto sotto la categoria del Miracolo,

che è il culmine storico di ogni vita dei santi che si rispetti, e

che è destinato a spiazzare ulteriormente l'attesa dello spettatore

(cosa che puntualmente avviene: la sala generalmente accoglie con cinica

ilarità lo scampanìo finale...).

Von Trier nasconde tutto sotto la categoria del Miracolo,

che è il culmine storico di ogni vita dei santi che si rispetti, e

che è destinato a spiazzare ulteriormente l'attesa dello spettatore

(cosa che puntualmente avviene: la sala generalmente accoglie con cinica

ilarità lo scampanìo finale...).

Potenzialmente, il debito autorale che Von Trier paga a se stesso (ai film

cioé come "L'elemento del Crimine" che ritorna qui

nella scelta coloristica e nel sovraccarico simbolico) contribuisce ad

appesantire forse la capacità comunicativa dell'opera, come il gioco

a lungo andare eccessivo, dei raccordi di scena volutamente evidenti, o

della steadycam che insegue le persone (non i personaggi, perchè

anche la figura di Jan, un sobrio Stellan

Skarsgard, rimane volutamente stilizzata: essi rifluiscono in

quella cornice cui accennavamo come appunto il tempo storico o la

"folla" nel genere agiografico si ritira a pura

"occasione" dell'agire del santo) e simbolicamente la allontana

mettendole fuori fuoco (segnalando l'urgenza di Von Trier

di entrare fisicamente nel film), ed infine la sgranatura delle

immagini che marca emotivamente le situazioni (interni ed esterni:

nel caso della chiesa anche il carico coloristico).

Potenzialmente, il debito autorale che Von Trier paga a se stesso (ai film

cioé come "L'elemento del Crimine" che ritorna qui

nella scelta coloristica e nel sovraccarico simbolico) contribuisce ad

appesantire forse la capacità comunicativa dell'opera, come il gioco

a lungo andare eccessivo, dei raccordi di scena volutamente evidenti, o

della steadycam che insegue le persone (non i personaggi, perchè

anche la figura di Jan, un sobrio Stellan

Skarsgard, rimane volutamente stilizzata: essi rifluiscono in

quella cornice cui accennavamo come appunto il tempo storico o la

"folla" nel genere agiografico si ritira a pura

"occasione" dell'agire del santo) e simbolicamente la allontana

mettendole fuori fuoco (segnalando l'urgenza di Von Trier

di entrare fisicamente nel film), ed infine la sgranatura delle

immagini che marca emotivamente le situazioni (interni ed esterni:

nel caso della chiesa anche il carico coloristico).

Tutto ciò può avvolgere a spirale (e lo fa) la potenzialmente

infinita analisi critica del film, anche se ad ogni giro di spirale si ha

la sensazione di allontanarsi dal cuore mercé il voluto depistaggio

del regista: come se Von Trier costringesse (più ancora che nel

barocco "L'elemento del crimine") a misurarsi con tutto il

farraginoso armamentario dell'ermeneutica per poi essere costretti (come

nel nostro caso) a deporlo. E a rimanere fastidiosamente prigionieri di

questo amore così risolutamente orizzontale da costringere un Dio a

nascere per sottrarlo al maltrattamento della meschina storia degli uomini.

Leonardo (16-11-1996)

|

[Indice] [Aiuto] |

[Cos'è DM]

[Chi è DM]

[Storie] [Recensioni] [Visioni] [Letture] |

[HomePage] [Tempozero] |